物価高騰の中、臨時便・増量便などの追加支援を継続。延べ337世帯へ体験機会も提供 ~こども宅食の成果を示す「インパクト・レポート」を公開~

文京区内の経済的に困窮する子育て世帯へ2ヶ月に1回定期的に食品をお届けしている「こども宅食」を運営する「文京区こども宅食コンソーシアム」(https://kodomo-takushoku.jp/)は、文京区内約800世帯のこども宅食利用家庭に行ったアンケート調査結果をもとに、事業が生み出した効果・成果に加え、事業の実施状況や利用家庭の実態、ニーズを取りまとめた、第7期(2023.10~2024.9)インパクト・レポートを公開します。

インパクト・レポートは2018年度分から毎年作成しており、今回で7回目となります。

支援を行うだけではなく、社会的な効果や価値を評価し、事業改善に活かす

文京区とNPO等、7つの組織が官民協働で行う文京区こども宅食は、経済的に困窮する子育て世帯に食品等をお届けし、困り事があった際には必要な支援等につなげる活動を行っています。

また、その活動がどのような効果や価値を生んでいるかを評価し、事業改善に活かすため、文京区こども宅食コンソーシアムでは以下の2つの目的を持って「社会的インパクト・マネジメント」を行っています。

①社会的インパクト評価により、事業が生み出す社会的価値を可視化し、検証すること

②社会的インパクト・マネジメントを通して、こども宅食事業の運営改善をすること

インパクト・レポートでは、利用者を対象に実施したアンケート等の分析結果をもとに、ロジックモデル(事業や組織が最終的に目指す変化・効果の実現に向けた事業の設計図)を用いた事業のプロセス管理や、ロジックモデル上に設定した成果の検証を行いました。

社会的インパクトマネジメントとは

「社会的インパクト」とは、短期、長期の変化を含め、当該事業や活動の結果として生じた社会的、環境的なアウトカムのことであり、「社会的インパクト・マネジメント」とは、事業や取り組みがもたらす変化や価値に関する情報を、各種の意思決定や改善に継続的に活⽤することにより、社会的インパクトの向上を⽬指す体系的な活動のことをいう。

「社会的インパクト・マネジメント・ガイドラインVer.2」(2021年作成 社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ より引用)

*調査概要(利用世帯アンケート)

評価対象期間 2017年10月(第1期の初回配送)- 2024年9月

調査方法 オンラインアンケート(一部紙面にて実施)

調査実施期間 2024年9月19日-10月20日まで

調査対象総数 950世帯*

回収総数 608世帯

回収率 64%

*2017年10月- 2024年9月に文京区こども宅食を利用したことがある世帯および2024年10月より新たに利用する世帯

第7期(2023.10~2024.9)インパクト・レポートの全文(概要版:PDF/45頁|詳細版:PDF/26頁)

なお、上記の利用世帯アンケートに加え、宅食の内容に関する満足度調査、利用世帯との日々のコミュニケーションによって得られたデータ、情報も一部活用し、定量的、定性的な評価を行っている。また、今回は初めて実施した利用者インタビューの内容も活用している。

この調査では、①計画フェーズ、②実行フェーズ、③効果の把握フェーズ、の3つのフェーズごとに評価を行っています。

①計画フェーズにおける評価:

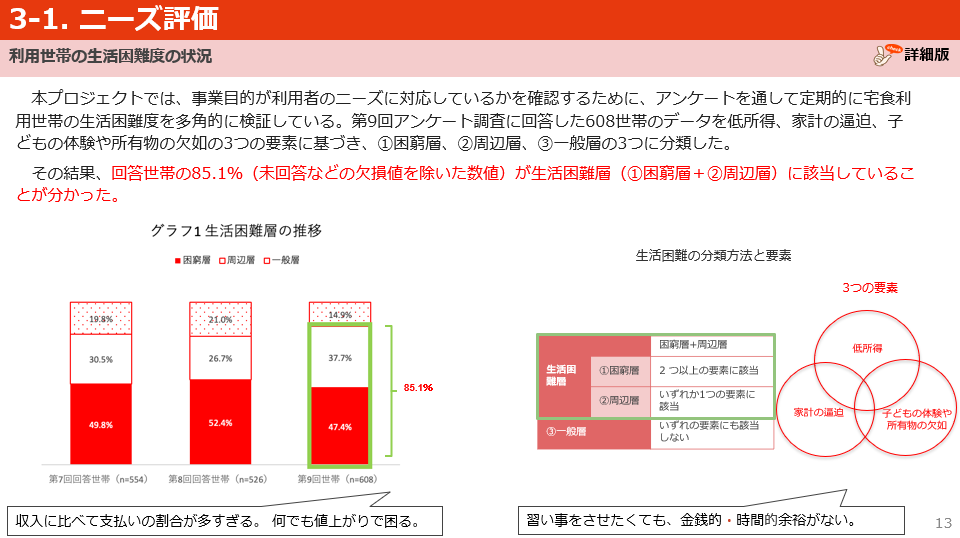

利用世帯の約85%が生活困難層~昨年の79.1%から上昇~

計画フェーズにおけるニーズ評価では、利用世帯の約85%が生活困難層(①困窮層+②周辺層)に該当することが確認されました。

詳細として、全体に占める困窮層の割合は減少したものの、物価高騰の影響と見られる周辺層の割合が10%以上拡大しています。この周辺層の増加により、生活困難層全体の割合は前回(79.1%)から今回(85.1%)へと増加しており、世帯全体の困窮度は高まっていることがわかりました。利用世帯の厳しい生活状況と、継続的な支援の必要性を改めて示しています。

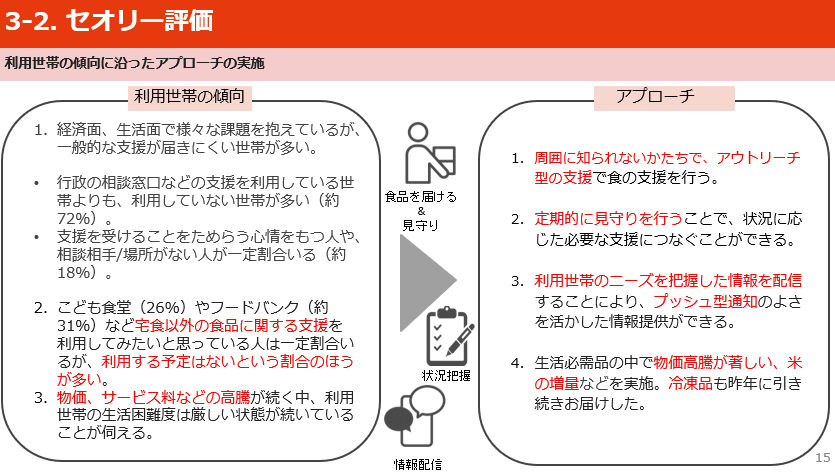

利用世帯は、経済面・生活面で様々な課題を抱えており、物理的・精神的な理由から、一般的な支援に自らアクセスできない層が一定数存在します。こうした状況において、「周囲に知られずに食品を届け、定期的な見守りや状況に応じた必要な支援につなげる」というアウトリーチ型※のアプローチは、改めて有効性が高いことが確認されました。

実際、利用者からは「こちらから出向くのではなく、手を差し伸べてくださる事の有り難さを毎回感じています」といった声が上がっており、「待つ」のではなく「届ける」支援の重要性が裏付けられています。

※アウトリーチ:福祉分野では、「支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス」のこと

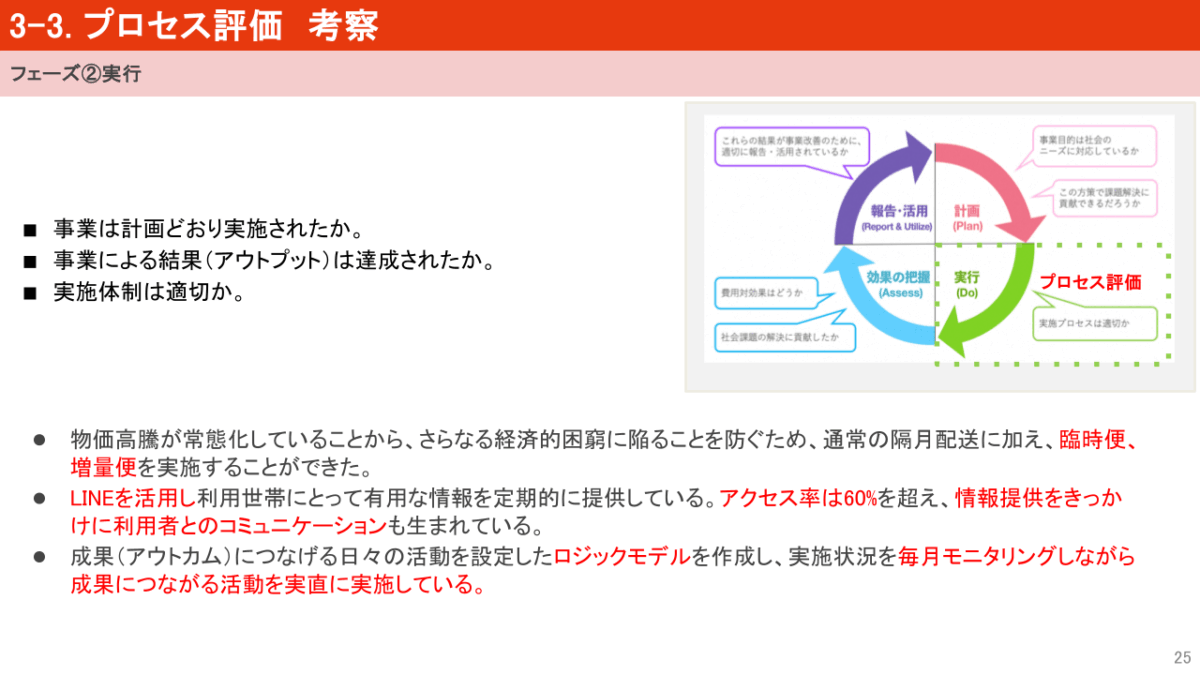

②実行フェーズにおける評価:

物価高騰の中、臨時便・増量便などの追加支援を継続

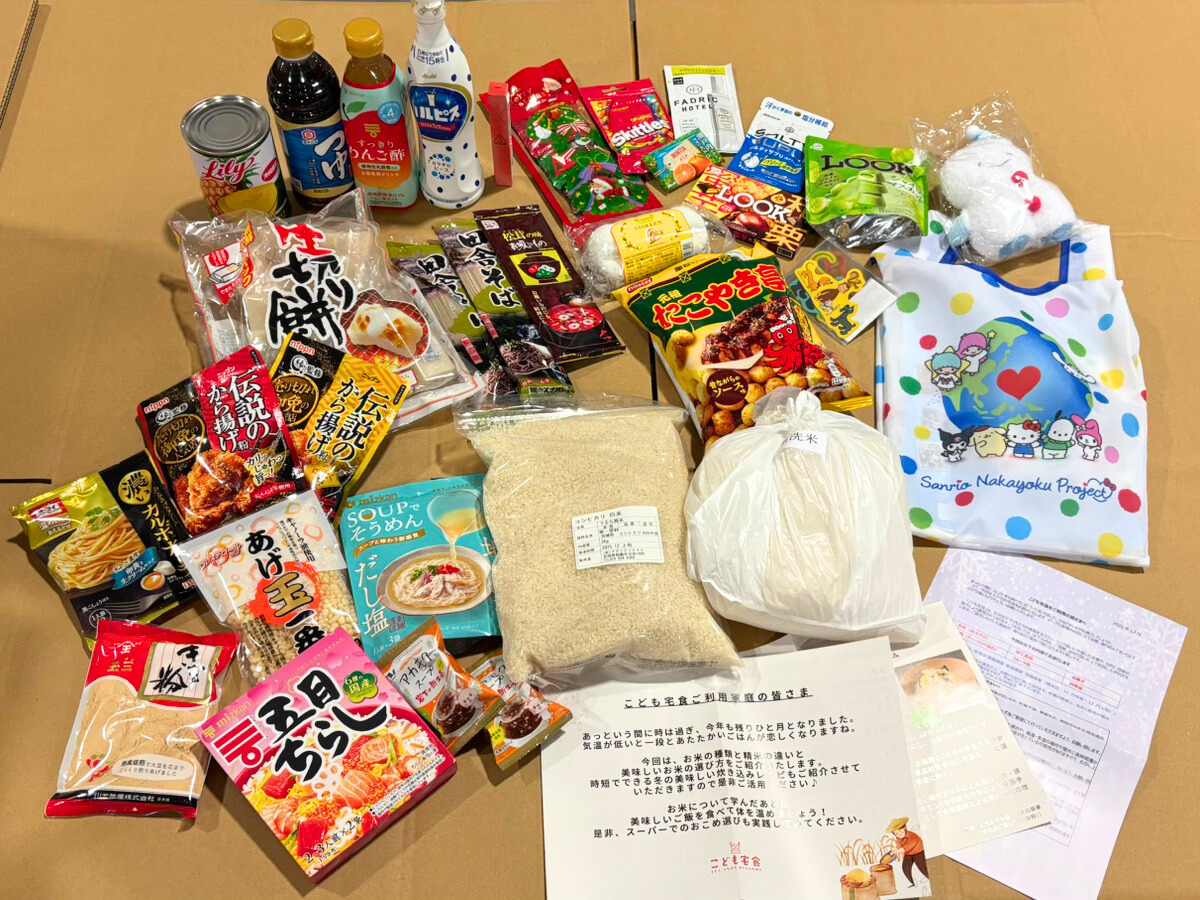

物価高騰が続き利用世帯の生活をさらに圧迫する中、実行フェーズにおいては通常配送に加え、「臨時便」や「増量便」などの追加支援を継続的に実施しました。年度末で新しい生活の準備による出費がかさむ3月や、給食のない長期休暇が重なる8月に追加支援を行うことで、ご家庭の負担が特に集中する時期に集中的に支援を届けることができました。お届けする食品は家計や家事の負担が少しでも軽減するよう、インスタント食品や無洗米など、手軽に食べられる食品をお送りしています。

追加支援を含む事業全体を通じて、利用世帯の約68%が食費節約(平均3,588円)につながったと回答しており、節約できた費用は生活必需品や他の食品にも活用されています。さらに、約71%の世帯で食事の品数や料理の頻度が増えるといった食生活の質の改善も見られました。時期とニーズに合わせた追加支援を行うことで、家計の安定や食生活の充実などのアウトカムの実現を総合的に支えることができていると考えられます。

③効果の把握フェーズにおける評価:

合計で337世帯へ様々な体験機会を提供~対面イベントから相談対応につながったケースも~

事業の効果(アウトカム)については、保護者・家庭の「食事内容、食に関する課題が改善される」、「心理的ストレスが減少する」、「食費の負担が軽減される」、「助けを求めることができる」などの項目において顕著な結果が見られました。

「心理的ストレスが減少する」「支援者との接点が増える」などの事業の効果(アウトカム)につながる取り組みとして、企業・団体と協力し、体験機会の提供を実施しています。2024年度は計11回の体験機会提供キャンペーンを実施し、合計で337世帯へ様々な体験機会を提供しました。

特に、今年度は来場型のイベントを実施したことにより、事務局スタッフと保護者が直接顔を合わせる機会を持つことができました。この直接的な接点、そしてその後のLINEでの情報配信や相談の促しも相まって、相談対応へと繋がるケースもありました。体験機会への参加が親子にとってリフレッシュの機会になり、心理的ストレスの軽減につながるとともに、支援への移行を促す重要な接点としても機能していると考えられます。 「助けを求めることができる」「リスクに気づいてもらえる機会が増える」などの事業の効果(アウトカム)につながる取り組みとしては、利用者の子育てや暮らしにおける困りごとを聞くチャット相談を運営しています。

「助けを求めることができる」「リスクに気づいてもらえる機会が増える」などの事業の効果(アウトカム)につながる取り組みとしては、利用者の子育てや暮らしにおける困りごとを聞くチャット相談を運営しています。

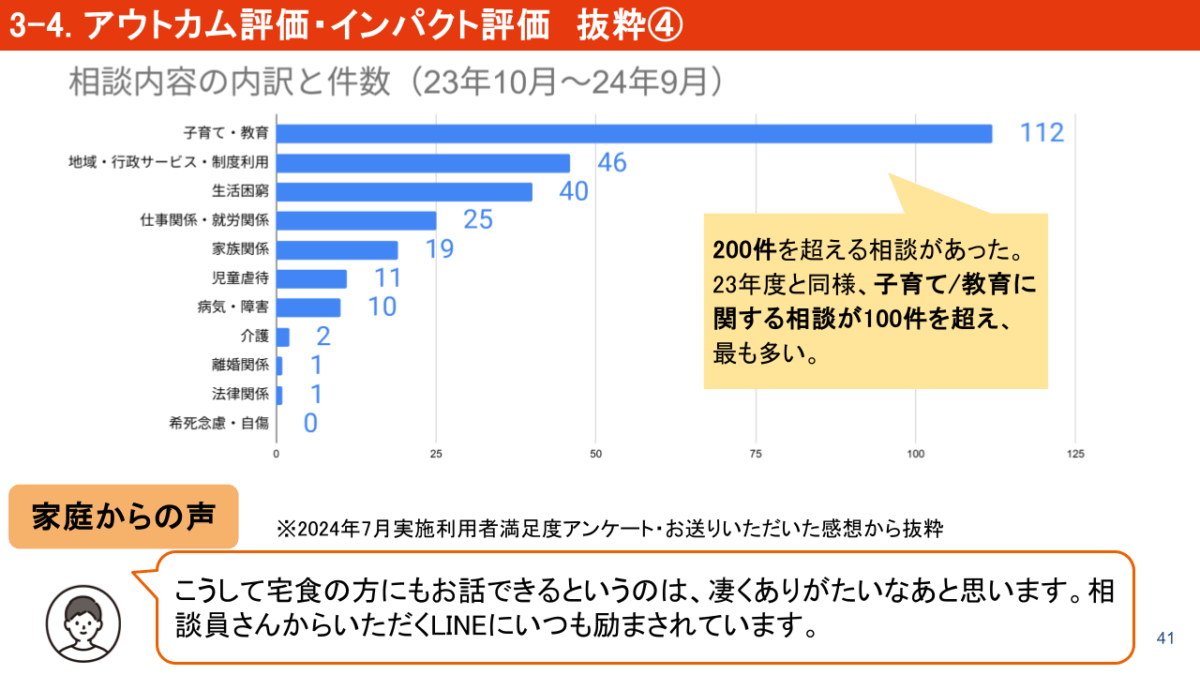

2023年10月から2024年9月までの延べ相談件数は200件を超え、利用者の半数以上(54.3%)が「また相談したい」と回答するなど、高い満足度とニーズが確認されています。相談内容は「子育て・教育」に関するものが半数を占めるほか、制度利用、生活困窮、仕事・就労関係など多岐にわたりました。多様な課題を抱える利用者のニーズに寄り添い、保護者が助けを求めることができる場となっていることが伺えます。

日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科 准教授 新藤 健太 氏の総評

文京区こども宅食のアドバイザーを務めていただいている日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科 准教授 新藤 健太 氏からは、以下のような総評を頂きました。

新藤 健太 氏(本プロジェクトアドバイザー/日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科 准教授)

*アドバイザー・新藤 健太 氏コメント

第7期の文京区こども宅食プロジェクトのインパクト・レポートを拝見し、本事業の価値を再確認することができました。本事業は最新配送(2025年6月)時点で789世帯に定期支援を届け、生活困難層が依然として全体の約85%を占めるなかで事業規模と必要性の高さを維持しています。

特に今回のインパクト・レポートでは情報提供の取組みに対する「社会とのつながりを感じる(36.9%UP)」、相談対応に取組みに対する「利用世帯の約17%がLINE相談を利用し、その半数以上(54.3%)がまた利用したいと回答」等の報告が印象的でした。初めて実施した利用者インタビューでは、食に対する課題改善や家族・家庭の心理的ストレスの減少、保護者の孤立感の改善などが具体的に可視化され、量的指標だけではとらえきれない本事業の成果が明らかになりました。また、本事業では、手渡し配送や体験機会提供イベントにより対面接点を多く備え、家庭のリスク早期把握と支援接続のルートを多層化するなど重要な工夫が施されており、こうした工夫も本事業の成果につながっています。

一方、物価高騰の長期化で支援需要は高止まりし、世帯あたりの困窮度も悪化傾向にあります。持続可能な体制を構築するためには、①専門職による相談対応の質保証とケア体制の整備、②ふるさと納税のみに依存しない多様な資金源の確保、③行政・地域資源とのルート連携強化が不可欠です。

本事業は、コレクティブ・インパクトの枠組みを活かしながら、アウトリーチと伴走支援を縦横に組み合わせる稀有なモデルとして成熟しつつあります。今後もエビデンスに基づくPDCAを回し、量と質の両面で支援を深化させることで、「課題の重篤化を防ぐ」という最終アウトカムの実現可能性は一層高まると確信します。

2025年度、文京区こども宅食事業が目指すもの

私たちは、今回のデータをもとに、引き続き食品のお届けをきっかけにつながりをつくり、見守りながら、必要に応じて地域の社会資源にもつなぐことを目指して、事業の改善・進化に努めてまいります。

2025年度も、ふるさと納税の仕組みを使って文京区こども宅食の運営資金を募っています。ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

孤立する親子に、食品とつながりを届けたい【文京区こども宅食】

https://www.furusato-tax.jp/gcf/3878